Dernièrement, un mot est sur toutes les lèvres ; il flotte tellement dans l'air qu'il semble être dans chacune des bouffées que l'on respire, un mot responsable de tous les maux, qui se fait passer pour quelque chose de nouveau : l'austérité. C'est le nouveau bonhomme Sept Heures. Mais, au fond, d'où vient-il ? Un petit rappel historique s'impose, car pour combattre un fléau, il faut d'abord en connaître la source...

Au cours des années 1990, et avec de plus en plus d'ampleur durant la première moitié des années 2000, deux autres mots étaient sur toutes les lèvres et causaient toutes sortes de levées de boucliers : le « néolibéralisme » et la « mondialisation ». Le système capitaliste était entré dans une nouvelle phase de son développement. C’est un principe élémentaire, pour survivre et se reproduire, la mécanique économique du système capitaliste a besoin de croissance continue. Il faut toujours de nouveaux débouchés au capital, de nouvelles possibilités d’investissement pour permettre aux grandes entreprises, aux riches patrons et investisseurs de continuer de s'approprier des richesses et de les concentrer. Cette croissance provient en partie du soutien qu'offrent les gouvernements aux entreprises et au secteur financier en adoptant des politiques qui laissent toujours une plus grande place aux marchés dans la société. Cela commence par le désinvestissement de l'État dans les programmes sociaux, surviennent ensuite les compressions dans les services publics et leur éventuelle privatisation. On ouvre ainsi de nouveaux secteurs de l'économie, auparavant gérés par l'État en tant que biens publics, au privé (éducation, santé, électricité, aqueducs, voirie, eau potable, etc.). Autrement dit, on vise la privatisation graduelle de tout ce qui peut être privatisé. Parallèlement, on dérèglemente le marché du travail, on change les lois afin de diminuer la protection des travailleurs et travailleuses et miner le pouvoir des syndicats, on démantèle les acquis sociaux, on fait pression vers le bas sur les conditions de travail et on privatise ce qui reste des moyens de productions publics au nom de la compétitivité et de l'assainissement des finances publiques.

Cette recette « de rigueur budgétaire » n'a rien de nouveau ; elle est en fait issue du consensus de Washington (1999), à partir duquel les big boss de l'économie mondiale, dont la Banque mondiale et le FMI, se sont entendus pour imposer aux pays en difficulté des politiques d'austérité sous le prétexte de la crise des finances publiques et de l'urgence du remboursement de la dette.

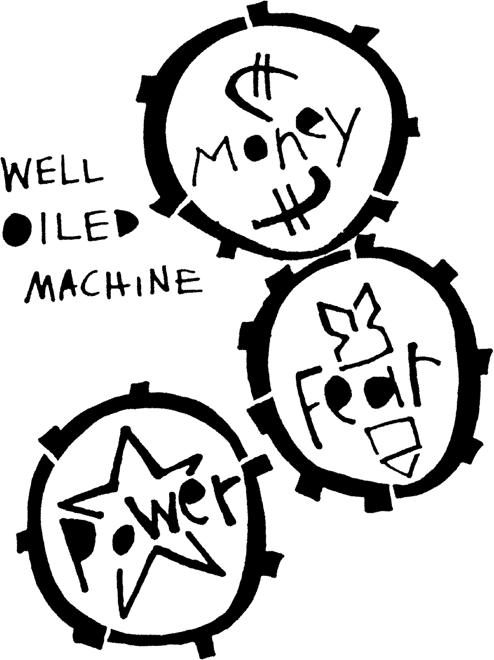

Cette série de mécanismes d’intervention par le grand capital, les gouvernements et les institutions financières internationales n'est donc que l'étape actuelle de développement et de redéploiement du système capitaliste. Ainsi, qu'on parle de néolibéralisme, de mondialisation, de déficit zéro, de discipline budgétaire ou d'austérité, on parle en fait d'une seule et même chose : un système économique qui, pour continuer son expansion, doit s'assurer que les pantins politiques des différents pays, tous partis confondus, adoptent un ensemble de mesures ayant pour conséquences le démantèlement graduel des institutions publiques, la dilapidation des ressources naturelles, la concentration accélérée de la richesse, l’appauvrissement des populations et la catastrophe environnementale. Ainsi, lorsqu'on s'affole à propos des politiques actuelles d'austérité, force est de constater qu'à part l'ampleur des changements climatiques et de la crise écologique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil !

Évidemment, ce qui est relativement nouveau, c'est l'agressivité avec laquelle on commence à implanter ces politiques dans les pays riches et industrialisés. Cela a débuté de manière plutôt féroce en Europe après la crise financière de 2008, provoquant des catastrophes autant du point de vue économique qu'humain et social dans des pays comme la Grèce, pour ne citer que cet exemple criant.

Dans les dernières années, ces politiques ont commencé à être implantées avec plus de vigueur en Amérique du Nord. Mais il est important de rappeler que ces mêmes politiques néolibérales sont implantées depuis les années 1980 dans les pays pauvres, souvent avec beaucoup de violence. En Amérique latine, l'arrivée du néolibéralisme et de l'austérité date même des années 1970, et correspond bien souvent avec la mise en place de dictatures, comme en Argentine (76-83) et au Chili (73-90), dictatures soutenues par les États-Unis qui défendaient leur « arrière-cour » contre « la menace communiste ». Ces dictatures, qui se sont soldées par des dizaines de milliers d'assassinats politiques, de disparuEs jetéEs dans des fosses communes, d'étudiantEs, syndicalistes et militantEs torturéEs et emprisonnéEs, visaient essentiellement la défense du système capitaliste et de son hégémonie mondiale. Les régimes d'extrême droite en place avaient tous à coeur la mise en place des politiques néolibérales et de « rigueur budgétaire ».

De manière plus générale, on peut dire que cette recette de compressions, basée sur un modèle de prédation Nord-Sud, est mise en oeuvre de manière implacable à l'échelle mondiale depuis les années Thatcher (première ministre du Royaume-Uni, 1979- 1990) et Reagan (président des É.-U., 1981-1989). Globalement, c'est le financement des pays riches par les pays pauvres : le paiement des intérêts de la dette des pays du Sud étant en partie financé par les exportations de matières premières de ces derniers vers les pays du Nord. Cela équivaut à un transfert de ressources, puisque les trois quarts de ce que l’on consomme dans les pays riches provient des pays pauvres, qui ne reçoivent pratiquement rien pour ce qu’ils produisent et exportent : c’est un rapport d’environ 1 à 10. Tout le profit est accaparé par les dirigeants et actionnaires de multinationales dans la chaîne de distribution et de commercialisation (essentiellement dans les secteurs minéro-énergétique et agroalimentaire). Ceux qui empochent les profits n’ont pas besoin de produire quoi que ce soit, ils le font grâce au travail des autres et aux ressources de la planète, patrimoine des peuples. Encore une fois, à part la fonte accélérée des glaciers de l'hémisphère Nord, rien de nouveau sous le soleil; c'est le fonctionnement de base du système capitaliste appliqué à l'échelle internationale qui mène inévitablement à la mondialisation de la misère.

Au Québec : du sacro-saint déficit zéro à la « rigueur budgétaire »

Au Québec, le dogme de l'équilibre budgétaire traverse les frontières des partis politiques, quels qu'ils soient. Il faut avoir la mémoire courte pour penser qu'il est l'apanage du Parti libéral. Dès l'arrivée de Lucien Bouchard à la tête du gouvernement péquiste en 1996, la priorité devient le dégraissage de la fonction publique afin de parvenir au déficit zéro avant la fin du siècle. Les coupures budgétaires font mal, surtout dans le domaine de la santé. Les négociations avec les syndicats du secteur public sont dures, les frictions les plus fortes ont lieu lors de la grève des infirmières à l'été 1999. C'est d'ailleurs à cette époque que les travailleurs et travailleuses de la fonction publique acceptent, lors de négociations avec le gouvernement, des coupures de postes et de salaires afin d'assurer en contrepartie la protection des régimes de retraites, ces mêmes régimes que le gouvernement libéral souhaite amputer actuellement. Puis, sous le gouvernement Charest (2003-2012), on nous a servi encore un nouveau mot, qui était sur toutes les lèvres mais qu'on comprenait plus ou moins et que personne n'arrivait à épeler correctement : la prétendue « réingénierie de l'État ». Nouvelle chorale médiatique, mais même discours et mêmes politiques. Les fameux partenariats publics-privés (PPP), le Plan Nord, les coupures dans les services et programmes sociaux, la pression accrue sur les syndicats, la hausse des tarifs qui culmina avec la hausse des frais de scolarité, la grève étudiante et la crise sociale de 2012. Puis, lors de la brève apparition du PQ au gouvernement en 2012-2013, Pauline Marois a joint sa voix au concert en déclarant, peu après son élection, que l'équilibre budgétaire serait l’un de ses principaux objectifs, ce qu’elle s’est empressée de prouver en revenant sur sa promesse d’abolir la taxe santé. Finalement, aujourd'hui c'est l'austérité du gouvernement Couillard et le massacre à la tronçonneuse dans les acquis sociaux. Tous ces gouvernements, tous partis confondus, ont opéré dans la continuité, du déficit zéro à la rigueur budgétaire en passant par la réingénierie. Ce sont toutes les mêmes politiques d'austérité et de compressions poussées par les élites économiques nationales et mondiales, qui doivent s'assurer de trouver sans cesse de nouveaux moyens de s'enrichir en perpétuant les « opportunités de croissance » du système capitaliste, tandis que la majorité s'appauvrit.

Ainsi, après avoir injecté des millions de dollars lors de la crise financière de 2007-2008 dans le sauvetage des grandes banques et entreprises multinationales, ce qui a contribué à gonfler la dette publique, les gouvernements martèlent le discours de l’assainissement des finances publiques, tant au fédéral qu’au provincial. Maintenant que les petits namis se sont bien engraissés mutuellement, ceux qui passent de la direction des grandes entreprises et institutions financières à celle des partis politiques, et vice-versa, veulent maintenant refiler la facture à la population. Le discours selon lequel la seule manière de trouver de l’argent pour rétablir l’équilibre budgétaire est d’aller le chercher dans les poches des travailleurs et travailleuses n’est que propagande idéologique. Pourquoi ne pas imposer davantage les riches et les grandes entreprises afin qu'ils paient leur juste part ? Actuellement, les entreprises paient en moyenne 6 % d'impôt, alors que les individus en paient en moyenne 28 %, et cela sans compter le fait que les plus riches ne paient presque rien en ayant recours à toute une gamme de stratagèmes d'évasion fiscale, avec la tolérance complice des gouvernements de passage. Au Québec, on cumule les baisses d'impôt depuis les 10 dernières années, on a réduit les paliers d'imposition de 10 à 4, on a progressivement éliminé la taxe sur le capital des banques et entreprises financières, et la proportion du revenu payé par les plus riches en impôts et taxes n'a cessé de diminuer depuis le début des politiques de déficit zéro. Ce sont toutes des mesures qui favorisent l'accumulation et la concentration de la richesse pour les mieux nantis. Pendant ce temps, on taxe la pauvreté : l’augmentation des tarifs et la privatisation des programmes sociaux, ça revient à faire payer les plus pauvres et à creuser davantage le fossé des inégalités sociales. En fait, le trou s'en vient tellement creux qu’il faudra bientôt parler d’abîme plutôt que de fossé !

La misère des invisibles

On parle beaucoup de l'appauvrissement de la classe moyenne et il est vrai que l'on doit défendre vigoureusement les acquis sociaux gagnés en grande partie par les luttes syndicales et populaires passées, mais il ne faudrait pas oublier de dénoncer en même temps l'appauvrissement systématique des plus pauvres ; un portrait humain de plus en plus dramatique et trop souvent invisible. On observe, de manière générale, un silence médiatique quant à la situation des plus démuniEs et même quant à leur existence, sauf une fois par année quand vient le temps de la charité à Noël. Par exemple, actuellement, avec tout le débat médiatique sur les retraites, on ne cesse de marteler des questions stupides du genre « pourquoi les gens n'économisent-ils pas ? », « que faut-il faire pour obliger les gens à économiser pour leur retraite ? », et on traite essentiellement de cet enjeu comme d’une question de responsabilité individuelle. Certes, il y a une partie de la population qui gagne bien sa vie et vit au-dessus de ses moyens au pays des merveilles de la consommation et de l'endettement, mais il y a aussi une énorme partie de la population qui peine continuellement à joindre les deux bouts. Pourtant, dans les médias on oublie une question essentielle : pourquoi autant de travailleurs et travailleuses vivent encore dans la pauvreté ?

On pourrait être porté à se réjouir du fait que le salaire minimum au Québec soit passé de 4,35 $ en 1986 à 10,35 $ en 2014, une augmentation de 240 %. Mais durant cette même période, le coût de la vie a augmenté de 760 % ! Concrètement donc, les travailleurs et travailleuses au salaire minimum se sont systématiquement appauvriEs. Quand tu travailles au salaire minimum à temps plein, tu gagnes 19 650 $ par année, soit environ 1 600 $ par mois. Après avoir payé le loyer, le transport, la bouffe pis peut-être un peu de linge ou des fournitures scolaires, y reste pas grand chose. Et si tu vis seulE, si t'as des enfants, si t'es une mère monoparentale, c'est carrément la misère. À Montréal, c'est 40 % des travailleurs et travailleuses qui gagnent moins de 20 000 $ par année ; c'est donc plus que 1 travailleur ou travailleuse sur 3 qui vit dans la pauvreté, malgré le fait qu'il ou elle passe ses journées à essayer de « gagner » sa vie.

La pauvreté affecte aussi en majorité les femmes, qui non seulement gagnent moins que les hommes pour des emplois équivalents, mais qui sont aussi des « aidantes naturelles », c'est-à-dire qu'elles se retrouvent majoritairement avec la charge des enfants ou de leurs parents en perte d'autonomie, ce qui les poussent souvent à se retrouver avec des emplois à temps partiel et précaires ou même carrément à faire appel à l'aide sociale. Sans compter le parcours de nombreuses femmes, qui ont fait le choix de rester à la maison quelques années pour élever les enfants et ont par la suite plus de difficulté à réintégrer le marché du travail ou celui des femmes victimes de violence conjugale qui, après avoir réussi à rompre le silence et à briser l'isolement, doivent faire face à leur traumatisme avant de pouvoir être à nouveau fonctionnelles dans un emploi. Les refuges d'urgences pour femmes, tout comme les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugales débordent.

En dessous de la pauvreté, y reste la misère, l'aide sociale. Avec un gros 624 $ par mois pour une personne seule, après avoir payé ton loyer, si t'es chanceuse ou chanceux y te reste 200 $ pour te nourrir et te déplacer… ça équivaut à un gros 6,66 $ par jour ! En général, ça veut dire être prisonnier ou prisonnière de son quartier, parce qu'on n’a pas l'argent pour se payer du transport en commun, à moins qu'on ait réussi à se serrer la ceinture pour investir dans une vieille bicyclette bon marché. Et plus souvent qu'autrement, cette misère-là vient avec un logement miteux, géré par un propriétaire délinquant qui ne veut rien réparer, quand ça ne vient pas carrément avec une infestation de punaises qui va t'empêcher de dormir et mettre en péril une santé mentale toujours précaire quand t'es aux prises avec le stress constant des mille et un problèmes de la survie quotidienne et le manque d'estime de soi découlant de la stigmatisation sociale d’être juste unE mauditE BS. Parce que oui, la pauvreté ça affecte la santé, autant physique que mentale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut observer une différence de l'espérance de vie d'environ 10 ans entre les quartiers les plus riches et les plus pauvres de Montréal ! Sur l'aide sociale, faut se le dire, c'est impossible de joindre les deux bouts ; ou tu payes un compte sur deux pis tu vivotes entre deux chèques sans cesse à la recherche d'une façon de faire une cenne ou deux en allant au pawn shop jusqu'au prochain chèque, ou tu te trouves des jobines au noir pour essayer de survivre un peu mieux, ou tu tombes dans la petite criminalité. Encore pire que le manque d'argent, c'est souvent l'isolement, l'absence d'un réseau d'entraide pour alléger l'épreuve du quotidien. Certains disent que la misère, c'est la pauvreté plus la solitude. Cette réalité est le pain quotidien de centaines de familles immigrantes dont l'expérience de travail et les diplômes ne sont pas reconnus, qui peinent à se trouver un travail. Ce sont souvent des femmes seules avec enfants qui n'ont aucun réseau de soutien. Et à travers ces constats généraux, y'a les histoires particulières, les histoires brise-coeur du monde pognés dans misère qui débarquent tous les jours dans les organismes communautaires, souvent derniers remparts ou filets sociaux avant la rue ou la crise de nerfs, pour tellement de personnes qui en sont à leur énième tentative de se sortir la tête hors de l'eau. C'est l'histoire de Mme Invisible qui n’a pas réussi à payer son loyer au complet ce mois-ci. Son propriétaire abusif entre chez elle en son absence et revire tout à l'envers pour l'intimider. Un beau jour, elle arrive chez elle pis la porte est barrée. Bien sûr, c'est illégal et elle aura des recours contre le proprio après des mois d'attente pour une audience à la Régie du logement, mais en attendant elle aura besoin d'un gîte d'urgence pour ce soir parce qu'il commence à faire froid. Alors on appelle tous les refuges pour femmes, mais malheureusement, ce soir, comme presque tous les soirs, ils sont tous pleins... Et c'est là-dedans que notre cher gouvernement veut couper !

Au plus meilleur pays au monde

Au Canada, plus de 3 millions de personnes sont pauvres, 60 % des travailleurs et travailleuses n'ont pas assez de marge de manoeuvre pour pouvoir sauter un chèque de paye. Il y a 14 millions de travailleurs et travailleuses pauvres qui vivotent entre deux chèques, avec moins de 20 000 $ par année. En 1989, 83% des travailleurs et travailleuses avaient accès à l'assurance chômage, en 2007 c'était à peine 47 % qui y avaient accès. Des milliers de chômeurs et chômeuses, de travailleurs et travailleuses autonomes ou à temps partiel, à contrat temporaire ou saisonnier vivent dans la précarité. Quarante pourcent des personnes ayant besoin de lunettes ne peuvent pas s'en payer et on parlera même pas de l'accès aux soins dentaires. Au plus meilleur pays au monde, si t'es pauvre pis que t'as mal aux dents, le seul choix que t'as c'est de prendre ton mal en patience ! Et tout ce beau monde sera demain des retraitéEs pauvres et malades aux prises avec ce qui restera d’un système de santé public démantibulé, vendu à rabais. Pendant ce temps, le prix de la bouffe ne cesse d'augmenter et les demandes aux banques alimentaires explosent. Déjà en 2009, 50 % des personnes qui fréquentaient les banques alimentaires étaient des familles et 11,5 % étaient des travailleurs et travailleuses. Et ça ne s’améliore pas : depuis 2008, le pourcentage des personnes ayant recours aux banques alimentaires au Canada a augmenté de 25 % pour atteindre 840 000 à l’échelle du Canada, et 157 000 au Québec seulement. Au plus meilleur pays au monde, 1 enfant sur 10 (et sa famille) vit dans la pauvreté et ça monte à 1 sur 2 chez les nouveaux et nouvelles arrivantEs et les Autochtones vivant hors réserves. Malheureusement, encore une fois, rien de nouveau sous le soleil, à part que la banquise du Grand Nord part à la dérive, comme les pauvres et naufragéEs des villes…

Ça n'a pas commencé par le néolibéralisme et ça ne se terminera pas par l'austérité, parce tout ça c'est le résultat incontournable du processus évolutif du système capitaliste. Pendant que certains accumulent les millions voire les milliards, les peuples doivent lutter de plus en plus pour leur survie. Le futur est sombre pour les générations à venir, sans compter que notre planète s'essouffle et se meurt à petit feu. Alors avec tout ça, j'ai envie de vous demander... qu'est-ce qu'on attend pour se révolter ?

Note :

Les statistiques et données quantitatives mentionnées dans cet article sont tirées de documents de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) et des reportages de l'émission Naufragés des villes diffusée à Radio-Canada et peuvent être retrouvées sur les sites web suivants :

http://iris-recherche.qc.ca/

http://naufrages.radiocanada.ca/emissions_episode.aspx