Il est impossible de se débarrasser de la police, et de la violence qui l’accompagne, sans se débarrasser du capitalisme. Car l’institution de la police assume un rôle précis dans notre société: elle est le bras armé du patronat et des élites politiques, et sert à maintenir en place tout le système de privilèges. Les policiers se retrouvent ainsi dans une situation contradictoire: travailleurs en uniforme, ils vendent leur force de travail à un employeur qui leur demande de violenter leurs pairs.

Le corps policier constitue l’une des assises du système capitaliste. Il n’est pas le seul moyen de contrôle qu’emploie l’élite: le capitalisme a su mettre en place un régime de contre-révolution préventif par divers dispositifs qui détournent la volonté de lutter (individualisme, élitisme, culte de la réussite et de l’argent, propriété privée, consommation de masse et crédit, etc.). Mais ces dispositifs sont tous, au final, appuyés par la possible violence qu’est prêt à déployer l’appareil policier.

Pour mieux comprendre les rouages de cet outil, il convient de se pencher sur ses origines et son évolution en Occident.

Les origines de la police

Dans les années 1700, en Angleterre, la classe dominante ne se trouvait pas dans les villes: les propriétaires étaient plutôt basés dans les campagnes. À mesure qu’ils s’appropriaient les terres communes pour accroître leur richesse (mouve- ment des enclosures), ils attisaient de plus en plus la révolte chez les paysan-ne-s, contre lesquel-le-s ils se défendaient en rassemblant des forces armées.

Les citoyen-ne-s des villes, pour leur part, avaient leurs propres tribunaux et petites armées composées de citadin-e-s. Longtemps, le système « Hue and Run1 » avait prévalu, avant d’être progressivement remplacé par des forces policières de plus en plus efficaces et perfectionnées (tout en restant assez peu professionnelles) – gardes de nuit, shérifs, constables, etc.

Leur arrivée coïncide avec le développement des inégalités: avant, les villes n’avaient pas besoin de tant de flics parce qu’il existait un degré relativement élevé d’égalité sociale, qui donnait aux gens un sentiment d’obligation mutuelle. Au fil du temps, toutefois, les intérêts des différents groupes sont devenus de plus en plus divergents. Les villes commençaient en effet à connaître un flot grandissant de paysan-ne-s, réfugié-e-s de la campagne, à mesure que les propriétaires s’accaparaient leurs terres. La bourgeoisie capitaliste devenait petit à petit une classe sociale à part entière qui bénéficiait du travail bon marché de ces nouveaux et nouvelles citadin-e-s dans ses usines. Il n’y avait pas encore de force policière stable, mais les classes riches commençaient à recourir de plus en plus à la violence pour réprimer la population pauvre. Parfois, la royauté ordonnait à l’armée d’attaquer les foules rebelles, d’arrêter les leaders et de les pendre.

C’est avec la révolution française de 1789 que la répression d’État a connu un tournant décisif. La classe dirigeante britannique craignait que la classe ouvrière anglaise ne suive l’exemple des Français-es. La création de syndicats et les réunions de plus de 50 personnes ont alors été interdites. Néanmoins, de 1792 à 1820, l’Angleterre a connu des manifestations et des grèves de plus en plus grandes. La réponse de la classe dirigeante a été d’envoyer l’armée, qui n’avait alors que deux choix: refuser de tirer et laisser la foule manifester ou tirer et risquer ainsi de produire des martyrs de la classe ouvrière. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit en 1819, quand l’armée a chargé une manifestation de 80 000 personnes, faisant des centaines de blessé-e-s et tuant 11 personnes et provoquant une vague de grèves et de manifestations.

C’est pour contrôler ces nouveaux foyers de luttes que la police de Londres a été créée en 1829. Lorsqu’elle n’était pas utilisée pour le contrôle des foules, celle-ci était chargée de surveiller la vie quotidienne des pauvres et de la classe ouvrière. Cela résume la double fonction distinctive de la police moderne: d’une part, la surveillance et l’intimidation au nom de la lutte contre la criminalité et la répression et, d’autre part, le contrôle des grèves, émeutes et grandes manifestations.

La police aux États-Unis

On le sait, l’histoire des États-Unis est indissociable de celle de l’esclavage. Avant son abolition graduelle en 1799, l’esclavagisme y a façonné les rapports sociaux – et pas seulement dans les États du Sud. Par exemple, les esclaves et les serviteurs et servantes étaient soumis-e-s à la surveillance constante de leurs maîtres, tout comme les apprenti-e-s et artisan-e-s, qui vivaient avec eux. De plus, une ordonnance coloniale stipulait qu’on ne pouvait circuler sur la voie publique que pour aller au travail ou en revenir. Il y avait donc peu de gens dans les rues, et ce, à toute heure.

Dans ce contexte, il y avait plus ou moins besoin d’une police régulière. À New York, une garde de nuit existait bien, dont le mandat était d’empêcher le vandalisme et d’arrêter toute personne noire qui ne pouvait pas prouver son statut de personne libre, mais ces gardes n’étaient pas des professionnels, même s’ils étaient payés: ils avaient un emploi de jour et, la nuit venue, s’improvisaient flics.

L’immigration massive d’irlandais-e-s catholiques, au XIXe siècle, a changé la donne et contribué au développement des services policiers américains: confiné-e-s à la pauvreté des ghettos, confronté-e-s au racisme2, ils et elles ont riposté. Les élites, en butte à leur combativité et à leur mépris des forces de l’ordre, ont choisi d’élargir la garde et de les cibler davantage. Les Afro-Américain-e-s, bien sûr, n’étaient pas en reste. Ils et elles étaient ‒ et demeurent ‒ les plus touché-e-s par les interventions et la violence policières.

Dans les États du Sud, la tradition esclavagiste s’est poursuivie même après son abolition: dans les faits, les esclaves nouvellement libéré-e-s demeuraient lié-e-s à leurs anciens maîtres puisqu’on leur inventait des dettes, par exemple, pour les rendre dépendant-e-s du nouveau système économique importé du Nord – s’approprier les richesses naturelles du Sud, incluant son bassin de cheap labor, aurait été, selon certain-e-s, la véritable motivation de plusieurs abolitionnistes. Mais pour pouvoir exploiter leur force de travail dans les usines, il fallait maintenant les autoriser à circuler librement, au grand dam de la population blanche, qui vivait dans la peur constante d’une insurrection. La menace perçue a poussé plusieurs villes à instaurer les premières polices modernes (la première étant celle de Charleston, en Caroline du Sud).

Dans certains cas, les soulèvements populaires appréhendés se sont bel et bien produits. L’histoire du sud des États-Unis est jalonnée de soulèvements populaires d’ampleur variable. Au Nord, entre 1801 et 1832, les New-Yorkais-e-s noir-e-s, par exemple, ont déclenché pas moins de quatre émeutes pour tenter d’empêcher les esclaves affranchi-e-s d’être renvoyé-e-s à leurs anciens maîtres. Ces efforts ont généralement échoué: la garde a répondu violemment et les participant-e-s ont reçu des peines particulièrement sévères. Même les abolitionnistes blanc-he-s se sont joint-e-s aux condamnations de ces émeutes. Mais malgré la désapprobation de l’élite et la répression, les classes populaires ont continué de se révolter, parfois même en transgressant les barrières raciales.3

Tout au long de la première moitié du XIXe siècle, les grèves dans les métiers spécialisés se sont multipliées, devenant de plus en militantes et connaissant une répression à l’avenant. Les journaux ont également commencé à appeler à une expansion majeure de la garde, accélérant ainsi la mise en place d’un ensemble de réformes qui ont finalement conduit à la création du département de police de New York en 1845.

Les réformes de 1845 ont permis d’agrandir la force de police, dont la chaîne de commandement deviendra quasi militaire. La garde a été élargie à 24 heures et les policiers se sont vu interdire de prendre un deuxième emploi. Le salaire a été augmenté et la police a arrêté de recevoir une partie des amendes infligées aux contrevenants. Tout cela a eu comme conséquence de donner aux commandants une plus grande liberté pour définir leurs politiques et leurs priorités.

L’histoire spécifique des forces de police varie dans toutes les villes américaines, mais comme elles étaient confrontées à des problèmes similaires et qu’elles réprimaient tout autant les travailleurs et travailleuses urbain-e-s et les pauvres, leur évolution a tendance à converger.

La police au Canada

Les multiples services de police qui se sont constitués au Canada au fil de l’expansion coloniale ont émergé à différents moments; l’un des plus marquants est celui des soulèvements des communautés autochtones et métisses contre la colonisation des abords de la rivière Rouge – aujourd’hui Winnipeg. Les territoires qu’occupaient les communautés autochtones avaient été depuis longtemps cédés par le roi d’Angleterre à la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui entendait bien en profiter. Cette volonté de colonisation a donné lieu à de nombreux affrontements. Après la rébellion de la rivière Rouge, les Métis-se-s se sont emparé-e-s des institutions anglaises, jusqu’à ce qu’un millier de soldats ontariens parcourent plus de 1 000 kilomètres pour venir reprendre le contrôle de la ville en 1870. Puis, en 1873, une force militaire permanente a été mise en place dans le Nord-Ouest.

En mai 1873, c’est au tour de la Police montée du Nord-Ouest de voir le jour. Cette organisation a participé à l’écrasement de nombreuses révoltes autochtones tout au long du XIXe siècle. C’est après la grève insurrectionnelle de Winnipeg, en 1919, que la Police montée du Nord-Ouest est devenue la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Pour ce qui est de la Nouvelle-France, après la défaite des troupes françaises, les militaires britanniques étaient chargés de « faire régner l’ordre public », avec la tendance raciste que l’on peut imaginer (généralement selon l’échelle suivante: colons anglais, colons français, Autochtones, esclaves). Il existait à Montréal un service de police, mais également plusieurs milices (les tories du Doric Club et les patriotes Fils de la liberté, entre autres). C’est à la suite de la rébellion des patriotes de 1837-1838, sur recommandation de lord Durham, que le premier service de police moderne a vu le jour en Amérique du Nord. Il avait pour objectif de maintenir l’ordre dans les rues, de prévenir le crime et de surveiller les activités politiques des populations rebelles. À Montréal, la première mention d’un service de police professionnel date de 1796, mais la création du Département de police de Montréal (fort de 51 hommes) date de 1843.

En 1938, au Québec, le gouvernement ultra- conservateur de Maurice Duplessis a réorganisé la police provinciale en quatre services distincts: la police judiciaire, la gendarmerie, la police de la route et la police des liqueurs. La même année, la Loi du cadenas a été adoptée. Cette loi a mené à la fermeture de tout établissement soupçonné d’hé berger des activités subversives. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la peur des « rouges », de même que l’espionnage et le contre- espionnage qui en étaient le corollaire, ont atteint leur paroxysme. Des milliers de personnes ont été épiées, voire intimidées, simplement parce qu’elles étaient de gauche. Un programme du gouvernement – le Prominent Functionaries of the Communist Party (PROFUNC) – prévoyait même l’internement de quelque 3 000 sympathisant-e-s communistes. À cet effet, huit camps d’internement ont été mis sur pied. À la demande du gouvernement américain, les éléments subversifs incluaient désormais certains universitaires et les homosexuels, ces derniers étant soupçonnés d’être des éléments faibles dans le système de défense nationale propre à la guerre froide. La lutte contre le communisme a également trouvé son prolongement dans le monde des idées, des arts et du cinéma (l’Office national du film a été placé en tête de liste); des centaines de carrières ont été ruinées, des intellectuel-le-s et des artistes ont été déporté-e-s.

À partir des années 1960, avec la montée de la « Nouvelle Gauche », la liste noire s’est allongée encore une fois. On y a ajouté les Noir-e-s, les féministes, les étudiant-e-s, etc. Au Québec, l’indépendantisme est devenu, comme le communisme, une des figures menaçant l’ordre et la sécurité. Les forces de l’ordre ont mené à cet ennemi « intérieur » une lutte sans merci, à un point tel que leurs actes illégaux, mis en lumière par les commissions Keable et MacDonald, ont forcé des réformes majeures dans les années 1980, qui ont mené principalement à l’apparition du Service canadien de renseignement et de sécurité (SCRS), en 1984.4

La violence et la discipline

Des pendaisons publiques aux détachements militaires attaquant des villages, l’exposition publique de la cruauté sert à faire peur aux « criminel-le-s » et à renforcer les valeurs collectives en montrant ce qui arrive à ceux et celles qui ne les respectent pas. La prison, quant à elle, sert à faire prendre conscience aux détenu-e-s de leurs mauvaises actions et à assurer leur surveillance sur une longue durée, tout en faisant tout pour qu’ils et elles s’imprègnent de la discipline désirée par la société. Le passage de la punition à la discipline sur vient parallèlement à l’urbanisation et à la production de plus en plus industrielle.

De la même manière, la mise au travail de la population s’est inscrite dans une volonté de mise au rang de la société. Parce que les gens se savent surveillés, ils respectent généralement les règles – se résignant à limiter leur participation démocratique à un vote aux quatre ans, par exemple. Toutefois, la police, l’armée et les sentences exemplaires sont toujours à portée de la main des autorités en cas d’insubordination.

Parallèlement, l’instauration de l’éducation publique a contribué à habituer les enfants à la mécanique du travail capitaliste: on les y soumet à une discipline stricte, les contraignant à effectuer une série de tâches rébarbatives, sous la direction de diverses figures d’autorité, selon un horaire fixe ponctué par des cloches. Au fil de son évolution, l’école s’est mise à transmettre aux enfants tout un système de valeurs normatives, créant entre autres l’opposition bon/mauvais (applicable aux élèves mêmes, ou encore aux citoyen-ne-s: gentils policiers contre méchants bandits). C’est ainsi que les enfants apprennent, en même temps qu’une foule de notions plus ou moins utiles, à s’autodiscipliner – bref, à se mettre un flic dans la tête.

No Justice, No Peace!

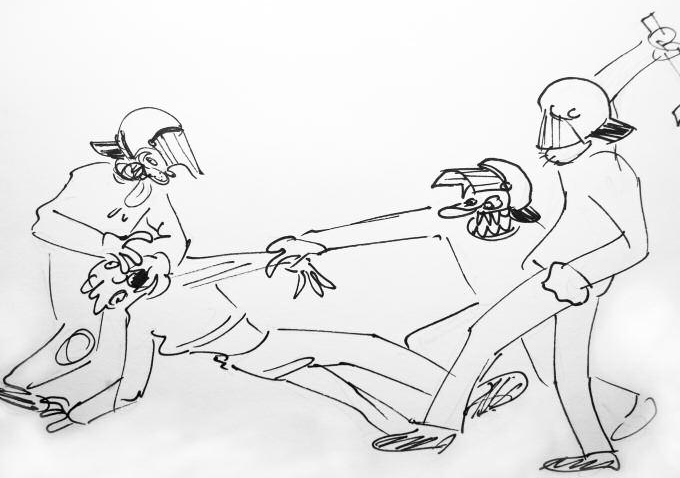

La police existe pour maintenir l’ordre social, au service du capitalisme et de l’État. Elle n’est pas là pour réduire le crime, mais plutôt pour augmenter le contrôle social. C’est elle qui lance des gaz lacrymogènes et qui tire des balles de plastique chaque fois qu’une manifestation échappe à son contrôle, et qui attaque les travailleurs et travailleuses et les étudiant-e-s en grève. C’est elle qui sépare les affamé-e-s des étagères pleines de bouffe des marchés, les sans-abris des immeubles vacants, les immigrant-e-s de leurs familles.

C’est la police qui met les gens en cage ou qui, par la peur, en convainc plusieurs de choisir de vivre en cage. C’est elle qui protège les riches, les patrons, leurs propriétés. Le capitalisme est un système qui nous est imposé. Aussi longtemps qu’il y aura élite et pouvoir, la police sera nécessaire pour réguler, discipliner, contrôler. La violence policière n’est pas un accident – c’est notre quotidien. Elle ne peut pas être séparée d’un contexte plus large où les mesures d’austérité s’accroissent et où le contrôle social s’intensifie avec les nouvelles prisons, les lois plus sévères et l’omniprésence des technologies de surveillance.

Le problème, ce n’est pas seulement la violence de la police, mais la police elle-même, qui constitue déjà une forme de violence, tout comme les tribunaux, les lois et les prisons, qui maintiennent la misère que le capitalisme nous impose. La police ne peut nous dominer que si nous demeurons isolé-e-s. En Égypte, il n’a suffi que d’une semaine pour faire brûler tous les postes de police et pour en faire disparaître les départements. C’est pourquoi notre colère doit se transformer en action, comme lorsque les gens de Montréal-Nord ont pris la rue après le meurtre de Fredy Villanueva, lorsque les Mohawks ont érigé des barricades à Kanehsatake et à Kahnawake en 1990 ou encore plus récemment durant les manifs confrontationnelles qui ont fleuri du terrain de la grève étudiante, lorsque les gens ont résisté à la police avec tout ce qu’ils et elles trouvaient, des roches aux cocktails Molotov, ont brisé leurs véhicules et attaqué leurs locaux.

Notes

- Un exemple de cette justice do-it-yourself: au marché, tout-e témoin d’un vol était censé-e crier « Au voleur! » et se lancer à sa poursuite.

- Leur position était intermédiaire: supérieur-e-s aux Noir-e-s, mais inférieur-e-s aux autres Blanc-he-s. Si certain-e-s ont profité de la situation pour gravir les échelons, plusieurs ont plutôt tissé des liens de solidarité avec les autres opprimé-e-s.

- Par exemple, en 1802, les marins blancs et noirs se sont alliés dans une grève pour demander des salaires plus élevés.

- Tiré du texte de Marc-André Cyr, « La délicate violence du policier sans uniforme », dans Francis Dupuis-Déri (dir.), À qui la rue? Répression policière et mouvements sociaux, Montréal, Écosociété, 2013.

Article précédent |

Article suivant |